自誕生以來,原始地球一直受到天外來客的侵襲。從廣義上說,構成地球的成分多來自于外部。有跡象表明,地球在史前曾多次遭受小行星的撞擊。大約6500萬年前,恐龍滅絕即是由小行星撞擊地球引起。天文學家認為,目前較大的行星若與地球碰撞,大部分情況都會被發現。科技雖可發現,但避免撞擊另當別論。專家指出,周長不超100米的小天體對生物影響有限。即便流星體體積小,也會造成人員傷害與財產損失。因此,應加強搜索可能撞擊地球的流星,并盡可能將其排除。

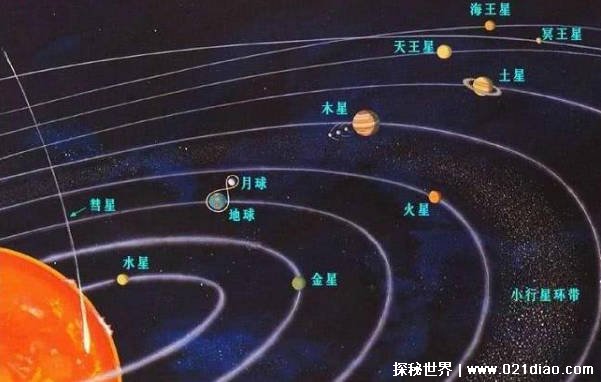

每天都有小流星進入地球的大氣層,未被燃盡的稱為隕石。流星的大小和形狀受其所處宇宙位置影響。地球上的隕石多來自火星和木星軌道之間的小行星帶,其中包括大小不等的石頭,最大周長可達1000公里,最小可能比灰塵還小。這些石頭在軌道中相互碰撞,一部分沖向地球,太陽的熱量可使較小石頭溫度升高,類似火箭推進器,推動其飛向其他天體,包括地球。另外,其他星系的小行星擊中月球或火星產生的碎片也可能飛向地球。

假如某天有巨大的流星要撞擊地球,該如何應付?

一、早預防,早發現,早警惕,早出擊。現在世界很多國家,特別是世界各大國空天技術,和天文技術手段空前進步,對九霄雲外,以及地球近軌或太陽系內的一切在運行的物體幾乎一覽無遺。一但發現有對地球產生危險的物體,包括小行星在內,就要立即發出預警警報通報全世界。并聯合世界所有力量和科技手段共同面對。

二、如果流星沒有在翻轉的話,可以把一種折射力很強的漆噴在流星的表面上,讓太陽的能量把它給推走。

三、利用超級火箭,運載熱核彈頭進行主動攔劫,實行外太空有效摧毀,或硬性撞擊迫使其改變運行軌道,遠離地球,避免對地球造成危險。

四、是對已知對地球可能產生潛在危險的在軌或疑似變軌的小行星,或一些沒有穩定和固定軌道的小行星,實行主動出擊,定點爆破。發射飛船靠近和貼近小行星,引爆熱核聚變彈頭一著將其摧毀,即使摧不毀,也會迫使其改變運行軌道,遠離地球,永遠不能給地球造成危險。

五、逃離地球。如果科技能超前發展,人類或許能在隕石襲擊地球前撤離,尋找另一安全星球續命。但目前科技水平難以實現地球逃生。人類科技尚未邁出太陽系,即使能,速度緩慢。必須創新理念,尋找時空捷徑。