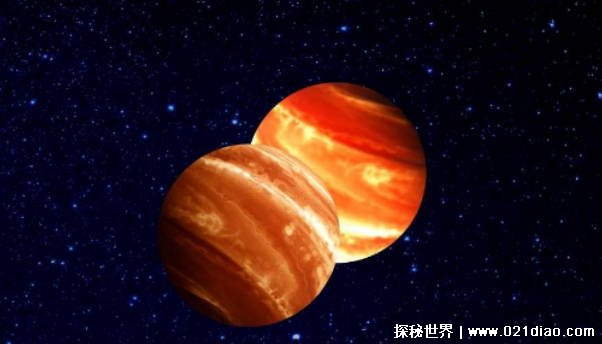

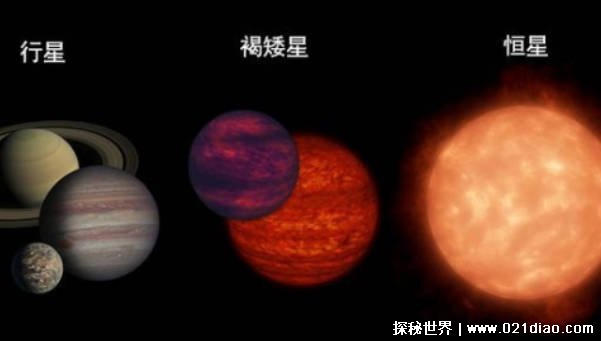

宇宙中的自由漂浮天體是褐矮星,這種天體是宇宙中“失敗的恒星”,它們的質量介于木星和最小的恒星之間,直徑大約為木星的一倍,密度是木星的幾十倍,褐矮星內部沒有足夠的質量引發穩定的核聚變,無法發光發熱。

褐矮星的發現

在20世紀90年代,人們發現了這種褐矮星,最早被發現的一顆褐矮星是在1995年,當時一位日本天文學家利用觀測到一顆天體亮度只有太陽的0.0001%,溫度大約1000攝氏度,光譜顯示出甲烷的特征,最終通過其他特征分析發現它既不是恒星,也不是行星,最終被確認為褐矮星,至此開始了人類對褐矮星的研究。

褐矮星的區分

按照質量來劃分,褐矮星和氣態巨行星的分界線就是木星質量的13倍,超過這一質量就被認定為是褐矮星,因為這種質量下天體就能引發氘的穩定核燃燒。根據形成方式劃分,褐矮星可以被歸類為不是恒星但在氣體和塵埃云坍縮時產生的天體,從這一點來看也不屬于行星的范疇。褐矮星的軌道和行星也不太相同,通常褐矮星會和其他褐矮星形成雙星系統,或者沒有特定的軌道,而行星往往都會圍繞恒星旋轉。

褐矮星的研究價值

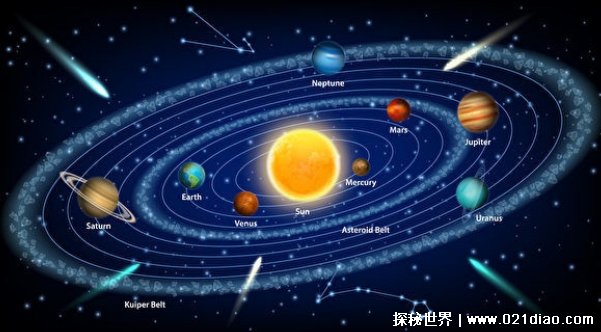

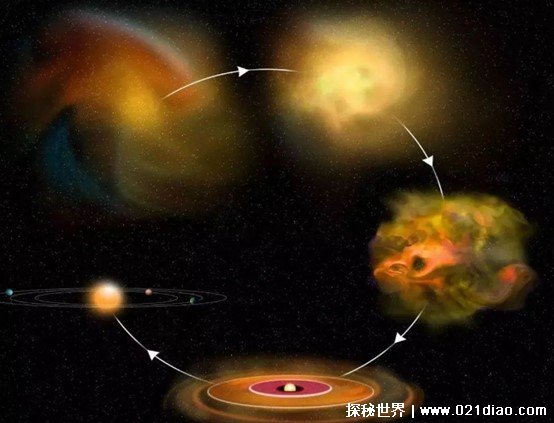

通過對這種天體的研究,可以了解恒星和行星的形成與演化,也能幫助人類尋找外星生命的可能性。有些褐矮星可能具備自己的行星系統,這種天體的光芒比較微弱,卻具有較強的紅外輻射,這能讓人類更加方便地探測到它們周圍的行星和大氣層。褐矮星對于人類研究自己所在的太陽系也有重要的價值,可能在太陽系邊緣就有一顆褐矮星,它會對太陽系的其他行星軌道和傾角產生影響。