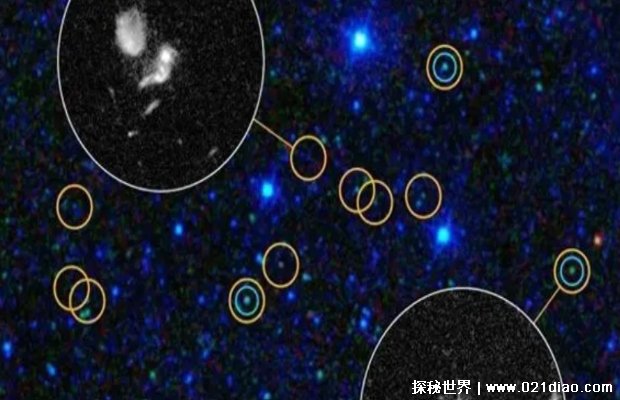

研究人員近日發布了一張新的巨大3D太空地圖,其中包括100多萬個超大質量黑洞驅動的類星體,它們是宇宙中最明亮的天體之一。這張正在移動的超大質量黑洞3D地圖覆蓋了有史以來最廣闊的宇宙空間。

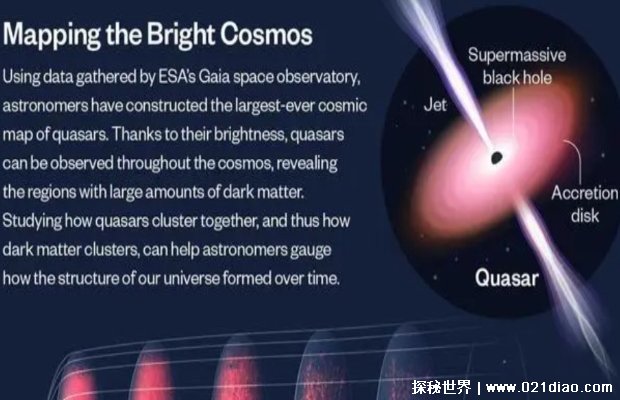

這張地圖包括130萬個類星體,它們由超大質量黑洞和一些宇宙中最明亮天體組成的活躍星系核心驅動。根據紐約西蒙斯基金會聲明,類星體發出的光源自超大質量黑洞對附近氣體云的引力作用。這些云團經摩擦升溫,形成明亮的、快速移動的圓盤,偶爾會噴出強烈光線。名為“Quaia”的新地圖是根據歐洲航天局蓋亞太空望遠鏡和其他來源的數據繪制的。這一發現出現在星期一(3月18日)發表在《天體物理雜志》上的一項新研究中。紐約大學天體物理學家、西蒙斯基金會熨斗研究所高級研究科學家大衛·霍格在聲明中指出:“這個類星體星表與之前所有星體星表的不同之處在于,它為我們提供了宇宙有史以來最大體積的三維地圖。”

霍格補充指出:“雖然這不是類星體數量最多的目錄,也不是最精確測量質量的目錄,但卻是宇宙中類星體總量最大的目錄。”研究人員可以從類星體中獲得豐富信息。根據研究,它們的演化與宿主星系的發展緊密相連,因此研究類星體能深入了解超大質量黑洞的成長以及大質量星系的形成。星系中存在類星體,同時被暗物質所環繞。暗物質是一種不可見的物質,據信占據宇宙總物質的85%。這為研究人員提供了機會,深入了解這神秘物質,包括其聚集方式。宇宙學標準模型表明,這些團塊影響了宇宙中常規物質的分布。

為了制作地圖,團隊結合了2022年6月蓋亞第三次數據發布的內容,與美國宇航局的廣域紅外巡天探測器和斯隆數字巡天的數據。這些數據涵蓋了超過600萬個星系候選者。自2013年發射以來,蓋亞太空望遠鏡一直繪制著銀河系地圖。盡管其主要任務是研究銀河系,但望遠鏡也記錄了銀河系以外的天體,包括類星體。

多諾斯蒂亞國際物理中心的博士后研究員、主要作者凱特·斯托里-費舍爾表示:“我們測量了早期宇宙中物質的聚集方式,這些測量與主要國際調查項目中的一些測量同樣準確。這很了不起,因為我們的數據是從以銀河系為焦點的蓋亞項目中獲得的‘獎勵’。”