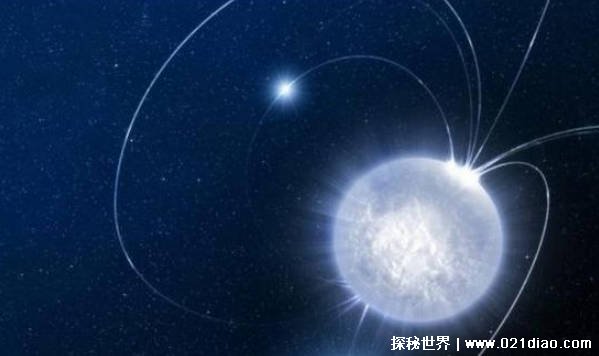

中子星密度極大,引力大約為地球上的2000到30000億倍,人落到上面會瞬間和中子星融為一體,變成一顆中子。中子星實際上是恒星末期經過演化之后的產物,但是并非所有的恒星都可以變成中子,一立方厘米組成中子星的物質,大約有20億噸重。

中子星是恒星在進入生涯末期之后演化得來的。恒星在長期的核聚變作用下,氫氦元素被不斷消耗,內部能量不能抵擋外部的引力,有可能被壓縮成為紅矮星或者黃矮星,如果中子簡并壓可以阻擋引力的坍縮,恒星將會演化成白矮星。若恒星的質量更大,其核心物質就會被壓縮到原子核當中,與質子結合形成中子。

中子星的高密度源自于其組成物質。構成一般物質的最小單位是原子,原子由原子核、核外電子組成,原子核體積非常小,但幾乎占據原子的所有質量,組成中子星的基本微粒會壓縮原子核外空間,減少核外電子的活動范圍,導致所有原子核緊密地排列在一起,導致中子星的密度與原子核的密度相同。中子星的密度比水的密度高出80萬億倍,如果將地球的質量壓縮到中子星的密度,地球的半徑會從6371千米縮減到260米左右,這也給中子星帶來了恐怖的重力。

回到上面的設想,實際上人類根本沒有機會落在中子星表面,在下降的途中,人類就會由于其恐怖的引力失去生命,在引力撕扯下化為烏有。宇宙中有很多超出人們日常生活認知的事情,這個神秘的空間和地球不同,在物理規律的作用下,有許多在地球上根本不會發生的事情,希望人類始終保持探索欲,揭開更多宇宙的神秘面紗。