沒有登月難。日本的航天實力一直以來都備受矚目,近期更是因為其探測器成功登上了距離地球3.5億公里的小行星“龍宮”,這一壯舉引起了廣泛關注。有人或許會質疑,為什么日本選擇了這么遙遠的小行星,而不是選擇更為鄰近的月球呢?事實上,探測小行星與登月在技術難度上存在明顯的差異,而這背后涉及到了航天科技、資源回收、探測器設計等多個方面。

1.小行星探測的科學價值

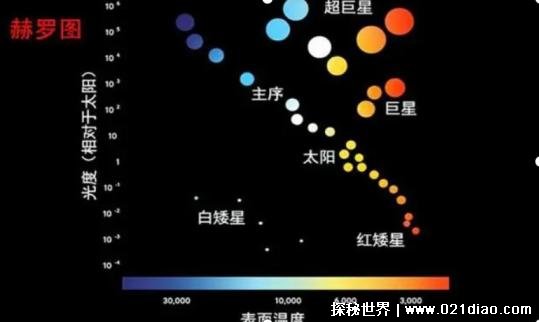

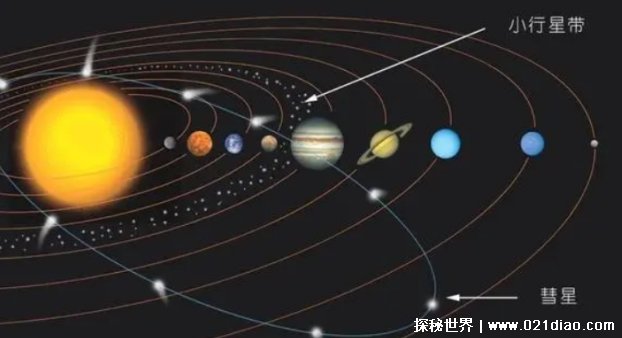

在太陽系中,小行星是一種相對較小的天體,它們在宇宙的演化過程中起到了至關重要的角色。與月球相比,小行星通常保留著更古老的結構和土壤,因為它們沒有像地球那樣的地質活動。因此,通過探測小行星,科學家可以窺探太陽系形成的早期過程,從而了解地球初期的面貌。

此外,有學者認為,地球上的液態水和一些生命的基本組成部分,如氨基酸,可能是來自于外太空的小行星。因此,研究小行星可以為人類解開生命起源的謎團提供線索。日本派遣隼鳥二號去探測“龍宮”,正是為了獲取更多的信息,尤其是在取回的樣本中發現了包括鋁箔紙在內的人造物和多種氨基酸,這對科學界具有極大的意義。

2. 小行星探測的技術挑戰

盡管小行星相對于月球距離較遠,但探測小行星的難度卻并非遜色于登月。隼鳥二號的目標小行星“龍宮”位于距離地球3.5億公里的地方,這要求航天器具備強大的動力系統。為了保證在探測過程中獲得足夠的能量,隼鳥二號的離子發動機甚至比之前的隼鳥一號的推力提高了25%。這顯示了日本在離子發動機技術方面的卓越之處。

在登陸“龍宮”小行星時,隼鳥二號不需要設計單獨的減速登陸發動機,但由于探測距離較遠,對控制的要求非常高。此外,為了采集樣本,隼鳥二號還需要發射一枚鉭質彈丸,整個采集過程僅有1秒鐘,需要精確的操作和強大的技術支持。

3. 登月探測的技術挑戰

相比之下,登月探測雖然地理距離更近,但技術上的難度也不容小覷。首先,登月器需要具備足夠的動力,以克服地球引力和月球引力,實現成功著陸。而在著陸后,要確保探測器能夠穩定運行,采集樣本,并在返回地球時完成再入大氣層的過程。

日本在20世紀90年代早期就發射了第一顆月球探測器,之后也多次進行了月球探測計劃。然而,直到近年,日本在這一領域的成就相對較為有限。最近的一次嘗試是“白兔-R”1號,雖然它成功發射并逐步接近月球,但在返回過程中失聯,最終以失敗告終。

4. 日本的航天實力和未來挑戰

盡管日本在探測小行星方面取得了巨大成功,但在登月方面的努力尚未取得理想的成果。日本的航天實力得益于其強大的離子發動機技術和深空探測技術,這使得隼鳥系列探測器能夠挑戰更遙遠的目標。

登月探測的失敗也表明,日本仍然需要在動力系統、著陸技術和樣本返回等方面取得更多突破。與此同時,中國和美國等國在月球探測方面取得了顯著的進展,這也使得日本在這一領域的競爭更加激烈。

日本選擇探測小行星而非登月,既是基于科學研究的需要,也是出于技術難度和實力的考慮。隨著航天技術的不斷進步,相信日本在未來有望克服登月探測的挑戰,實現更為廣泛的深空探測目標。