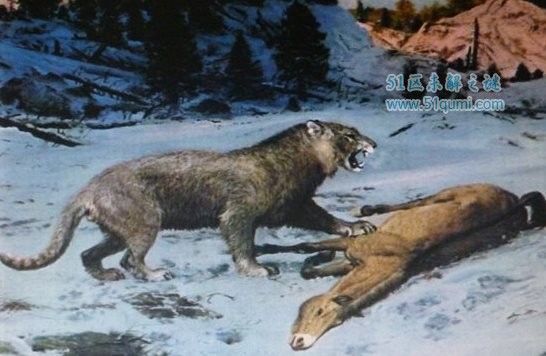

洞獅是一種生活在更新世歐亞大陸的大型貓科動物,洞獅幾乎與現代獅子差不多,體長在2.7米,重250公斤,但根據研究表明現代獅子的祖先并不是洞獅,而洞獅的滅絕也許跟原始人類有關聯,洞獅和劍齒虎都是遠古時期的猛獸,兩種大型動物如果相遇的話誰會更勝一籌呢?

洞獅介紹:

洞獅也稱歐洲洞獅,是一種已滅絕的貓科動物。比現代的獅子壯大,四肢粗壯,平均全長可達2.7米,尾長1.2米,體重250公斤。最新研究表明,洞獅并不是獅子的祖先,只是和獅子的關系比較近。在距今30萬到10萬年期間,洞獅的足跡遍布亞歐大陸北部和中部的草原和荒漠、半荒漠地區。距今50萬年前,化石獅已廣布于非洲大陸的東部和南部,有化石記錄顯示,其中一些成員開始“走出非洲”并獨立演化。進入亞洲東北部的成員演化成了楊氏虎,而進入歐洲的化石獅適應了山地和相對寒冷的氣候以及獵物的構成,體形進一步增大,進化成了新的亞種——洞獅。

洞獅外形特征:

洞獅四肢粗壯,全長可達3米,體重250千克,比一般老虎還高大,更是遠遠勝于任何一種獅子,在遠古時期,肩高可達1.2米左右,頭骨大約45厘米,大于現代所有的獅子。洞獅有圓形突出的耳朵,簇絨的尾巴,可能有微弱的老虎狀的條紋,至少在其脖子和臀部處有條紋。根據這些可以看出它們的毛皮上有隱約可見的斑紋,雄洞獅的脖頸也有環狀鬃毛,只是遠不如非洲獅顯著。它和獅子的唯一相似之處就是都長有長長的鬃毛,曾經被原始人用巖畫記錄下來。有關洞獅的巖畫、雕刻已經在歐亞大陸陸續被發現。最好的之一是一個來自德國南部的Vogelherd山洞的雕刻品,其清楚地描述出雄性洞獅明顯的環狀頸部鬃毛。來自法國La Vache洞的另一幅作品中,甚至連雌性洞獅尾部纓球狀毛發都一覽無遺。

洞獅和劍齒虎哪個厲害?

洞獅是生活在更新世亞歐大陸北部寒冷地帶的一種大型貓科動物,從化石證據來看體型與東北虎要大一些,而劍齒虎的體型則是跟東北虎相仿,比較兩種猛獸哪個厲害,一是比體型、力量,二是比技巧。從體型上來說,洞獅都要比劍齒虎大一些,論技巧,洞獅盡管也是一種已經滅絕的動物,但是畢竟是站在了貓科動物發展的主流上,而且研究表明洞獅和大多數貓科一樣,是獨居的,這說明洞獅本身的捕獵技巧也是很出色的。綜合體型、力量、技巧等多方面因素,洞獅大概比劍齒虎要厲害。

洞獅是如何滅絕的?

一直以來,考古學家并不了解洞獅滅絕的原因,有人認為是冰河時期結束后,氣候和環境的變化導致了歐洲洞獅的獵物減少,但是這個說法并沒有有力的證據。還有人認為歐洲洞獅在新環境中,無法贏得與其他新興食肉動物間物種的競爭。此外,原始人類也被認為是導致洞獅滅絕的“嫌疑對象”。不過,當談到原始人類和歐洲洞獅之間的關系時,有一個問題一直比較模糊,這個問題就是:誰是狩獵者,誰又是被狩獵的對象?為了尋找這個問題的答案并且探尋歐洲洞獅滅絕的原因,庫埃托和她的同事們對西班牙北部一個保存相對完好的舊石器時代的洞穴遺址出土的9個歐洲洞獅的趾骨進行了分析和研究。

庫埃托等人使用了帶有透射光線的立體顯微鏡對這9個歐洲洞獅的趾骨進行了分析,并且使用了一種最新的非破壞技術建立了關于趾骨的立體模型,借此學者們可以觀察這些趾骨的解剖學特征。此外,模型還能體現出這些趾骨上的細微的傷痕,以及這些傷痕形成的相關參數。除此之外,學者們還對其中兩個趾骨樣品進行了放射性碳測年法測年,測年結果顯示,這些歐洲洞獅生活的年代在距今13830-17100年之間。此前的考古資料顯示,在這一時期,洞穴被歐洲洞獅和原始人類交替占領。可見,這些歐洲洞獅與當時的原始居民之間有著一定的關聯。

趾骨模型的分析結果顯示,這9個歐洲洞獅趾骨上有被石質工具切割和刮削的痕跡。庫埃托等人表示,這些切割和刮削的方式比較專業,而且不是一次形成的。此外,模型的相關參數顯示,這些切割和刮削的痕跡很可能與當時的獵人在對歐洲洞獅進行剝皮時,為了確保洞獅的爪子在剝皮后留在皮毛上的一種手法有關。現代獵人中也經常使用這種手法對獵物剝皮。所以,這些歐洲洞獅很有可能是原始人為了利用其皮毛而被捕殺的。通過對爪子在洞穴中的出土位置的研究,庫埃托等人認為這些帶有歐洲洞獅爪子的整張皮毛很可能是鋪在洞穴內的地上的,這可能跟某種的原始儀式有關聯。

學者們表示,洞獅的形象在舊石器時代晚期的原始藝術中是很常見的,由此可見這種動物在早期人類的精神世界和文化活動中扮演著比較重要的角色。原始人類為了獲得洞獅皮毛來舉行某種原始儀式是比較符合邏輯的。研究人員還表示,他們的研究成果是推論性質的,并不絕對。不過該成果提醒學者們關注人類在大型食肉動物的滅絕過程中扮演的角色,而不僅僅是只針對氣候變化,食肉動物捕獵對象的數量和物種之間的替代關系來開展研究。